di Fabio Andriola

Nel «Teatro dell’Assurdo», in cui sempre più spesso il dibattito storico inquinato dal «politicamente corretto», il documento che presentiamo in questo numero e che riguarda gli intensi scambi di messaggi tra Mussolini e alcuni leader del suo tempo, prima e durante la Seconda guerra mondiale, potrebbe avere vita difficile. È una copia fotografica e non un originale per prima cosa; poi emerge dopo un passaggio di mano tra due personaggi ambigui e «schierati»; infine sembra andar contro un presunto «senso comune» che si fonderebbe sulle «acquisizioni» di una storiografia prevalente che però fa dell’autoreferenzialità, della superficialità e della supponenza le proprie armi preferite. Infatti, per liquidare tesi scomode, tali da incrinare la «vulgata» che vuole il passato diviso in Bianco e Nero, in Buoni e Cattivi, basta citarsi a vicenda, ignorare o minimizzare documenti e testimonianze scomode e sostenere il tutto con una robusta dose di autoconferito senso di superiorità. Il più recente e limpido esempio di questo «tappo» culturale è da poco in libreria ed è «Il romanzo di Benito» di Pasquale Chessa (Utet, pp. 252, € 18,00). Obbiettivo di Chessa è quello di «fare la vera storia dei falsi Mussolini». Quali falsi? Ovviamente i pochi Diari finora emersi; ovviamente il «carteggio Mussolini-Churchill» e, ovviamente, anche i vari tentativi di mettere in discussione la versione del PCI circa la morte del dittatore e di Clara Petacci. Il metodo con cui Chessa porta avanti il suo tentativo è quello che abbiamo detto. E non è un caso che, qui e là, per puntellare le proprie affermazioni, ricorra a citazioni di un autore che, dal punto di vista dell’approccio a certi temi, è la sua copia carbone. Della disarmante fragilità delle argomentazioni di Franzinelli ci siamo già occupati nei numeri 107 (settembre 2014) e 115 (maggio 2015) di «Storia in Rete» e molte delle osservazioni fatte a suo tempo vanno bene anche per il libro di Chessa che è interessante non per cosa dice ma per come lo dice, per come pensa di argomentare, per come pretende di liquidare i tanti «falsari» e pasticcioni che gli pare abbiano inquinato gravemente il campo della ricerca storica sul Fascismo e la sua fine.

Insomma, senza lesinare omissioni e colpi sotto la cintura, a (e abbiamo fatto solo due esempi tra i tanti possibili, anche oltre frontiera) chi vede i segni di un pericoloso revisionismo in ogni tentativo di aprire nuove prospettive non tanto alla ricerca storica più seria e serena (perché questa già si muove in quel senso per i fatti suoi) ma soprattutto nella percezione diffusa della pubblica opinione. C’è chi accusa qualcun altro di fare proprio quello che lui, in grande stile, forte di appoggi nelle grandi case editrici o nei grandi quotidiani (le recensioni, le recensioni…) sta facendo in modo sfacciato. La tiritera dell’«uso politico» della Storia è un vecchio cavallo di battaglia di una certa storiografia pigra e progressista, decisa per ragioni evidenti a cristallizzare certe «verità storiche» al 1945. E quando vede che, nonostante grandi mezzi e grandi sforzi profusi nell’arco di decenni, la cosa non gli viene perfettamente, comincia a vedere «complotti» e a gridare al risorgere di pericoli e ombre del passato. La totale assenza di organiche politiche culturali alternative, nonostante passate e presenti fortune elettorali di alcuni partiti, sembra non essere, agli occhi di costoro, un valido argomento. Animati dall’immancabile «preoccupazione» per quanto gli sembra vedere, discettano di un nemico ingigantito mille volte senza pensare che se il vento butta giù la casa è più che probabile che i muri siano stati fatti male fin dalle fondamenta e che il vento abbia dato, eventualmente, solo l’ultima spallata. Del resto solo una rabbia stizzosa può confondere le menti al punto di autoconvincersi che chi sostiene che Mussolini sia stato ucciso in un certo modo, che abbia tenuto dei Diari in cui scriveva quello che pareva a lui e non quello che alcuni Soloni pensano debba per forza aver scritto o che abbia intrattenuto – come qualunque capo di stato passato, presente e futuro – rapporti confidenziali con leader stranieri debba necessariamente tramutarsi nella glorificazione di tutto quello che è stata l’esperienza fascista. L’etichetta sulla bottiglia deve essere SEMPRE chiara e univoca, ogni distinguo non è ammesso, chiunque si distacchi dalla «retta via» è un fascista e basta, ecc. ecc.

Peccato che la Storia non la si scriva così… O, almeno, a noi non piace farla così. E quindi ci «tocca» andare sui fatti, trovare nuovi documenti, vagliarli, contestualizzarli. Ed eccoci alla nuova scoperta di cui scrive Roberto Festorazzi nelle pagine che seguono: un vero scoop giornalistico. È un fatto che molte crepe alla visione a tutto tondo che si cerca di imporre ad alcune vicende legate soprattutto all’ultimo Mussolini (diplomazia segreta, diari, morte…) sono state causate più dal giornalismo che dalla storiografia accademica. Che sia stato un fatto negativo è tutto da dimostrare perché, comunque, le cose sono andate avanti grazie alla scoperta di documenti e testimonianze (ma anche alla realizzazione di perizie tecniche) che altrimenti sarebbero state trascurate e magari perdute per sempre. C’è poi da ricordare che i giornalisti che si sono occupati di quei temi non solo spesso erano – e sono – di diverso orientamento e che sovente si sono dimostrati ottimi e scrupolosi professionisti sia prima che dopo essersi dedicati ai vari capitoli del «Romanzo di Benito». Insomma, spesso e volentieri ci si trova davanti ad esempi di quel «giornalismo d’inchiesta» che se viene applicato a certi temi va bene, se si dedica a temi scomodi allora rasenta la «spazzatura». Ma, del resto, cosa sarebbe il panorama culturale-giornalistico senza quel salvagente chiamato «doppia morale», declinazione volgare della massima di Lenin «la menzogna in bocca ad un comunista è una verità rivoluzionaria»?

Ora accade che Festorazzi abbia scovato copia di un elenco di documenti diplomatici scambiati tra Mussolini e personaggi come Hitler, il presidente USA Roosevelt, i premier inglesi Chamberlain e Churchill, il più volte primo ministro francese Laval. Il documento arriva dall’Austria dove i tedeschi concentrarono a fine guerra molti archivi (in originale o in copia) catturati a nemici e alleati (come l’Italia), per lo più bruciati prima dell’arrivo degli anglo-americani. Ma non tutto, sembra, andò a fuoco: da quella direzione provengono ad esempio i famosi «Pensieri Pontini e Sardi», scritti dal Mussolini prigioniero dopo il 25 luglio 1943 nel suo girovagare tra le isole di Ponza e della Maddalena. «Pensieri» intimi che nessuno ha mai messo in dubbio anche se i toni non si discostano molto da quelli di certe pagine dubbie dei diari che tanto hanno inquietato i paladini del «politicamente corretto». A fine estate ’43 molte carte mussoliniane passarono di mano in mano prima di tornare – almeno in originale – al loro legittimo proprietario. Per i «Pensieri Pontini e Sardi» (la titolazione è postuma perché Mussolini mai pensò di pubblicarli) il discorso è semplice: Mussolini li aveva con sé a Campo Imperatore quando venne liberato dai tedeschi e quindi è facile che le carte che aveva con sé siano state consultate e copiate dai tedeschi (una copia dei «Pensieri» è in quello che era l’archivio del ministero degli Esteri tedesco del Reich, retto da Joachim von Ribbentrop) e poi restituite. Altre carte, sicuramente più importanti, numerose e «delicate» finirono in mano al governo Badoglio subito il 25 luglio 1943 per poi finire anche loro in mano ai tedeschi. Il grosso dell’archivio di Mussolini – le migliaia di dossier della «Segreteria particolare del Duce» – tornò al dittatore solo tra la fine del ’43 e i primi del ’44, quando era già a Salò.

Ora, quando spunta un documento mussoliniano, la prima reazione è sempre la solita domanda: «Sarà un falso?». In questo caso la risposta, per quanto indiretta – siamo pur sempre di fronte ad una copia fotografica – è semplice anche se finisce pure lei con un punto interrogativo: «Che senso ha un falso fatto tra la fine degli anni Quaranta e i primi anni Cinquanta e non divulgato per quasi settant’anni?». I falsi vengono prodotti sia per scopi «politici» (obbiettivo raggiungibile solo attraverso la loro pubblicazione) sia per scopi commerciali (idem): nessuno dei due obbiettivi è stato mai perseguito in questo caso. E poi perché fare un elenco e non aggiungere almeno qualche lettera? Falsa sì ma pure «succulenta»? E invece niente…

Va bene – si dirà – però come la mettiamo con il contenuto? Come è possibile credere che Mussolini si scrivesse così tanto e così a lungo specie con Roosevelt o con Churchill e poi in quegli anni? Che la cosa sia meno improbabile di quanto possa sembrare lo dimostra, ad esempio, il fatto che stiamo parlando di quella stessa guerra in cui le trattative tra sovietici e nazionalsocialisti andarono avanti almeno dal 1941 al 1944 mentre í rispettivi eserciti si massacravano letteralmente al fronte. Ma, tornando al nostro panorama italocentrico, lo attestano alcuni documenti – che abbiamo già citato più volte e che sono pubblicati dai primi anni Novanta anche se nessuno sembra ricordarsene mai. Si tratta di documenti prodotti dai servizi segreti britannici e consultabili presso il Public Record Office (l’equivalente inglese del nostro Archivio Centrale dello Stato) di Londra. Quelle carte dicono, ad esempio, che il 23 febbraio 1945 un rapporto del britannico Political Warfare Esecutive indica nell’«archivio militare segreto» (parte dell’archivio di Mussolini) «un obbiettivo importante delle prossime operazioni dell’intelligence». Dicono anche che «Poiché una parte del materiale può essere compromettente per i governi Alleati e alte personalità italiane, è nell’interesse degli Alleati mettere al sicuro gli archivi». Non basta, sempre nello stesso documento si può anche leggere che, stando a quanto appunto dagli esperti britannici «questo archivio è di grande importanza; contiene una grande quantità dì corrispondenza privata tra Mussolini e capi di Stato stranieri (tra gli altri Neville, Chamberlain e Roosevelt), e anche la corrispondenza riservata tra Mussolini e i principali fascisti (leader di partito, ambasciatore, ecc.)». Così si parlava a Londra più di due mesi prima della fine della guerra in Europa e della morte di Mussolini.

Gli elementi che aiutano a contestualizzare e a valutare meglio il documento che pubblichiamo in questo numero sarebbero ancora molti ma forse basteranno ancora un paio di riferimenti tali da chiarire meglio il complesso quadro dei contatti riservati che hanno fatto da trama segreta a tutta la Seconda guerra mondiale. Un primo accenno lo ricorda un altro rapporto inglese, datato 24 maggio 1945, e relativo all’inventario dei documenti mussoliniani recuperati dagli alleati nelle settimane immediatamente successive alla fine della guerra nel quartiere generale di Mussolini sul Garda. Il titolo del rapporto è «Catalogo preliminare dei documenti trovati nella villa di Mussolini». È un lungo elenco di cartelle e dossier, in parte mai restituite all’Italia. Nelle varie pagine del documento però solo un titolo, unico su oltre 300, è stato sottolineato dall’ignoto estensore: «Piano per dividere gli Alleati, aprile 1945 – segretissimo». Evidentemente Mussolini – d’intesa con Hitler probabilmente visto che a Berlino il tema era discusso da tempo ai vertici del Terzo Reich – negli ultimi giorni credeva ancora possibile una qualche azione che rompesse l’instabile legame tra la Russia comunista di Stalin da una parte e Stati Uniti e Gran Bretagna Un progetto troppo ambizioso ovviamente ma che fu preso in esame sicuramente (come attestano vari riscontri) magari anche sulla base di sondaggi riservati con il campo opposto. E a noi oggi spetta, ancora prima di valutare la fondatezza di certi progetti, soprattutto di verificare se in quei momenti quei personaggi seguissero effettivamente determinate ipotesi e se questo ha effettivamente condizionato i loro comportamenti. E come è possibile negare a priori che certe strade fossero ritenute praticabili in virtù di contatti precedenti, contatti che potevano non solo essere ripresi ma anche ritenuti utili come arma di ricatto e pressione?

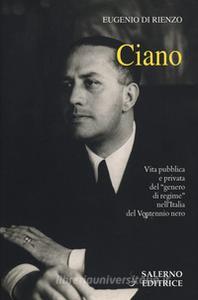

Del resto, quasi sempre nel successivo silenzio della storiografia e della pubblicistica «politicamente corretta», la diplomazia segreta tra la fine degli anni Trenta e il 1945 ha dato innumerevoli prove di creatività e spregiudicatezza anche sul fronte meno battuto dalle indagini: quello dei disperati tentativi fatti dalla Francia – in parallelo con quanto messo in opera dagli inglesi, incluso Churchill, nelle stesse settimane come ha confermato il recente libro «L’ora più buia» (Mondadori, 2018) scritto da Anthony McCarten che ha anche sceneggiato l’omonimo film vincitore dell’Oscar nel 2018 — tra il maggio e il giugno 1940 per salvarsi dall’invasione nazionalsocialista. Così come per Londra, anche per Parigi la sponda più vicina era quella italiana nonostante le ruggini precedenti. Si è sempre parlato di uno scambio di lettere tra il presidente della Repubblica francese Albert Lebrun e Vittorio Emanuele III di Savoia poche settimane prima dell’entrata in guerra dell’Italia (10 giugno 1940) a fianco della Germania contro Inghilterra e Francia. Ma, oltre a qualche testimonianza (sia pure importante come quella di Umberto II, ultimo Re d’Italia e figlio di Vittorio Emanuele III, al giornalista Nicola Caracciolo), non si è mai potuto appurare nulla anche perché anche le Memorie del sovrano italiano sono scomparse e dopo la morte di Umberto, come è noto, anche il suo archivio è stato manomesso. Ma un’assenza non basta per confinare nella «fantapolitica», l’ipotesi che una nazione alle corde chieda aiuto al più malleabile dei suoi nemici affinché intervenga in suo favore presso l’avversario principale e più duro. Lo dimostra il professor Eugenio Di Rienzo nella sua recente biografia di Galeazzo Ciano («Ciano», Salerno editrice, pp. 696, € 34,00), biografia di Galeazzo Ciano, ministro degli Esteri dell’Italia fascista dal giugno 1936 al febbraio 1943. Di Rienzo, che pure dimostra di non credere al «carteggio Mussolini-Churchill» (ma lo fa affidandosi con troppa facilità al solo libro di Franzinelli, il che non è chiaramente sufficiente… ), riferisce dell’«offensiva di pace» scatenata a fine maggio 1940 da Edouard Daladier, ex primo ministro e ora ministro degli Esteri dell’effimero governo di Paul Reynaud: «L’avvento di Daladier alla guida del Quai d’Orsay diede il via a una convulsa manovra diplomatica che provocò una grave frattura con l’esecutivo britannico fortemente preoccupato dall’ipotesi di un accordo a due tra Roma e Parigi che pareva preludere allo sganciamento della Francia dall’alleanza con l’Inghilterra e all’apertura di trattative separate d’armistizio con Berlino. Il 30 maggio, Guariglia [ambasciatore d’Italia a Parigi nel 1940, NdR], convocato a colloquio da Daladier, riceveva un promemoria da inoltrare con la massima urgenza a Mussolini. Con quella nota, l’esecutivo di Reynaud, pur di evitare il conflitto con l’Italia, si dichiarava disposto ad “accogliere tutte le soluzioni utili allo stabilimento di un nuovo statuto di collaborazione mediterranea, che il governo di Roma avesse voluto suggerire, allo scopo di pervenire non già ad un regolamento particolare e precario ma ad un accordo definitivo di sicurezza”. Nei giorni successivi, fino all’8 giugno, queste proposte furono reiterate da Anatole de Monzie [ministro francese dei Lavori Pubblici, NdR], dall’ambasciatore di Spagna a Parigi, José Felíx de Lequerica Erquiza e da Frangois-Poncet [ambasciatore di Francia in Italia, NdR]. Quest’ultimo si premurò di garantire a Ciano che Parigi, a costo di arrivare allo scontro con il suo alleato, si sarebbe opposta a qualsiasi “attacco improvviso contro i territori italiani”». (Di Rienzo, pp. 322-323).

Del resto, quasi sempre nel successivo silenzio della storiografia e della pubblicistica «politicamente corretta», la diplomazia segreta tra la fine degli anni Trenta e il 1945 ha dato innumerevoli prove di creatività e spregiudicatezza anche sul fronte meno battuto dalle indagini: quello dei disperati tentativi fatti dalla Francia – in parallelo con quanto messo in opera dagli inglesi, incluso Churchill, nelle stesse settimane come ha confermato il recente libro «L’ora più buia» (Mondadori, 2018) scritto da Anthony McCarten che ha anche sceneggiato l’omonimo film vincitore dell’Oscar nel 2018 — tra il maggio e il giugno 1940 per salvarsi dall’invasione nazionalsocialista. Così come per Londra, anche per Parigi la sponda più vicina era quella italiana nonostante le ruggini precedenti. Si è sempre parlato di uno scambio di lettere tra il presidente della Repubblica francese Albert Lebrun e Vittorio Emanuele III di Savoia poche settimane prima dell’entrata in guerra dell’Italia (10 giugno 1940) a fianco della Germania contro Inghilterra e Francia. Ma, oltre a qualche testimonianza (sia pure importante come quella di Umberto II, ultimo Re d’Italia e figlio di Vittorio Emanuele III, al giornalista Nicola Caracciolo), non si è mai potuto appurare nulla anche perché anche le Memorie del sovrano italiano sono scomparse e dopo la morte di Umberto, come è noto, anche il suo archivio è stato manomesso. Ma un’assenza non basta per confinare nella «fantapolitica», l’ipotesi che una nazione alle corde chieda aiuto al più malleabile dei suoi nemici affinché intervenga in suo favore presso l’avversario principale e più duro. Lo dimostra il professor Eugenio Di Rienzo nella sua recente biografia di Galeazzo Ciano («Ciano», Salerno editrice, pp. 696, € 34,00), biografia di Galeazzo Ciano, ministro degli Esteri dell’Italia fascista dal giugno 1936 al febbraio 1943. Di Rienzo, che pure dimostra di non credere al «carteggio Mussolini-Churchill» (ma lo fa affidandosi con troppa facilità al solo libro di Franzinelli, il che non è chiaramente sufficiente… ), riferisce dell’«offensiva di pace» scatenata a fine maggio 1940 da Edouard Daladier, ex primo ministro e ora ministro degli Esteri dell’effimero governo di Paul Reynaud: «L’avvento di Daladier alla guida del Quai d’Orsay diede il via a una convulsa manovra diplomatica che provocò una grave frattura con l’esecutivo britannico fortemente preoccupato dall’ipotesi di un accordo a due tra Roma e Parigi che pareva preludere allo sganciamento della Francia dall’alleanza con l’Inghilterra e all’apertura di trattative separate d’armistizio con Berlino. Il 30 maggio, Guariglia [ambasciatore d’Italia a Parigi nel 1940, NdR], convocato a colloquio da Daladier, riceveva un promemoria da inoltrare con la massima urgenza a Mussolini. Con quella nota, l’esecutivo di Reynaud, pur di evitare il conflitto con l’Italia, si dichiarava disposto ad “accogliere tutte le soluzioni utili allo stabilimento di un nuovo statuto di collaborazione mediterranea, che il governo di Roma avesse voluto suggerire, allo scopo di pervenire non già ad un regolamento particolare e precario ma ad un accordo definitivo di sicurezza”. Nei giorni successivi, fino all’8 giugno, queste proposte furono reiterate da Anatole de Monzie [ministro francese dei Lavori Pubblici, NdR], dall’ambasciatore di Spagna a Parigi, José Felíx de Lequerica Erquiza e da Frangois-Poncet [ambasciatore di Francia in Italia, NdR]. Quest’ultimo si premurò di garantire a Ciano che Parigi, a costo di arrivare allo scontro con il suo alleato, si sarebbe opposta a qualsiasi “attacco improvviso contro i territori italiani”». (Di Rienzo, pp. 322-323).

Di Rienzo, inoltre, ricorda come nel maggio-giugno 1940 la strategia mussoliniana per arrivare a quella «ricostruzione europea» cui lavorava da anni, cercando di contemperare le ambizioni italiane con quelle di Gran Bretagna, Francia e Germania, passasse necessariamente attraverso una guerra – ovviamente la meno cruenta possibile e breve, cosa che vista la veloce avanzata delle armate tedesche era facile da prevedere – al termine della quale ci si potesse sedere al tavolo della pace e redistribuire le carte. E a quel tavolo l’Italia doveva partecipare a pieno titolo, con uguale diritto di parola – avendo combattuto – non solo rispetto ai probabili sconfitti ma anche, anzi soprattutto, nei confronti di quello che appariva il sicuro vincitore, cioè Hitler e la Germania. Un vincitore ingombrante e preoccupante per tutti, Italia compresa. È questa la premessa alla sfortunata «guerra parallela» che l’Italia tentò di fare nella prima parte della guerra quando il quadro era ormai cambiato radicalmente e quanto era stato detto e scritto nella primavera del 1940 non era più valido. Ma poteva ancora essere utilizzato come arma politica per ricattare e condizionare l’avversario. E, a giudicare da quanto si è visto dopo, ad essersi sbilanciate di più in quel drammatico frangente furono Parigi e Londra. Altro che «Romanzo di Benito»…

(Pubblicato in © «Storia in rete» – febbraio 2019)